2022/6/18(土)滋賀LD教育研究会(S.E.N.Sの会滋賀支部会)主催研修会のお知らせ

2022年05月23日

2022年6月18日(土) 研修会のお知らせ

学校教育におけるICTの状況が大きく変化しています。子どもたちの成長のために、何を考えればいいのか。

一緒に考えてみませんか。

◆研修会参加申し込みはこちらをクリック→

学校教育におけるICTの状況が大きく変化しています。子どもたちの成長のために、何を考えればいいのか。

一緒に考えてみませんか。

◆研修会参加申し込みはこちらをクリック→

研集会のお知らせ

2020年12月17日

8月31日(土)研集会

2019年08月25日

いよいよ小学校では本格的に英語の授業が開始されます。

視機能、読み書きでしんどさを抱える子は、日本語だけでなく英語においてもしんどさを抱えることとなります。

でも、まだまだそこまで意識されていないのが現状です。

そこで、8月は大阪医科大学LD教育研究会センターの奧村先生から視機能・読み書きのしんどさについて学びます。1月は、村上加代子先生から英語を学ぶ子のしんどさについて学ぶことにしたいと思います。

村上先生は、イギリスのナショナルプログラム(英語のしんどい子がいかに学ぶか)を日本で活かせないかと研修されている先生です。

2回の研集会を通じて視機能・読み書きのしんどさが国語だけでなく、英語においてはどんなしんどさとなるのかを学んでいきましょう。

まず、今年度第1回目の研集会です。

「学校現場でLDの配慮・視機能」

S.E.N.S資格者 更新ポイント対象研集会

どなたでも参加いただけます。

参加費;滋賀LD教育研究会(S.E.N.Sの会滋賀支部会)会員2,000円 一般4,000円 (当日入会可能)

場所;アクティ近江八幡

8月31日(土) SENS 研修会 日程と内容

9:30 受付

9:50-10:00 開会行事:挨拶・講師紹介

10:00-12:00 講演「学校現場でLDの配慮・視機能」

奥村智人先生 大阪医科大学LDセンター・LD学会理事

日本で早くから子どもたちの視機能について研究、治療に取り組まれてきました。

学校や日常生活、授業での合理的配慮の中に視機能も重要な支援の一つになっています。また、学会でLD-SKAIPの作成に中心になって進められてきました。今回、視機能についての学習場面等での具体的支援について、また現在学会で取り組まれているLD-SKAIPについてお話しいただき学びを深めていきたいと思います。

12:00-13:00 昼食休憩

13:00-16:30 シンポジウム

「今、学校におけるLD児支援を考える

~通常の学級において実践可能なLD児支援とは~」

【趣旨】特殊教育から特別支援教育に変わり、10年が経過した。発達障害のある児童生徒への対応も浸透してきている。その中で、LD児の支援はどうだろうか。通級指導教室においても、LD児の支援はうまくいっているのだろうか、通常の学級においてはどうだろうか。LD児への合理的配慮の内容については実践が積まれてきているが、そのことが多くの小中学校の通常の学級に生かされているのだろうか。

LD児の基礎的研究とアセスメント、支援の方向性は大阪医科大学LDセンターの奥村先生より講演いただく。シンポジウムでは、LD児支援を市全体で取り組まれている草津市の実践、通級指導教室の現状からLD児支援の在り方、巡回相談の立場で小学校・中学校の通常の学級におけるLD児支援の現状を報告いただき、今、学校で可能なLD児支援の在り方を検討していきたい。

司会 藤井茂樹 大阪体育大学教育学部

シンポジスト

太田 恵 草津市立渋川小学校通級指導教室 教諭

草津市におけるLD児支援の取組について

涌島 真理 栗東市立治田西小学校通級指導教室 教諭

通級指導教室におけるLD児支援の現状と課題

小西 喜朗 びわこ学院大学教育福祉学部

小学校への巡回相談からのLD児支援の現状

久郷 悟 県総合教育センター教育相談部門

中学校への巡回相談からのLD児支援の現状

指定討論 奥村智人先生 大阪医科大学LDセンター・LD学会理事

13:00-14:20 (@20×4)

14:20-14:35 休憩

14:35-15:55 討論

15:55-16:30 助言・まとめ

16:30 閉会行事

9:30 受付

9:50-10:00 開会行事:挨拶・講師紹介

10:00-12:00 講演「学校現場でLDの配慮・視機能」

奥村智人先生 大阪医科大学LDセンター・LD学会理事

日本で早くから子どもたちの視機能について研究、治療に取り組まれてきました。

学校や日常生活、授業での合理的配慮の中に視機能も重要な支援の一つになっています。また、学会でLD-SKAIPの作成に中心になって進められてきました。今回、視機能についての学習場面等での具体的支援について、また現在学会で取り組まれているLD-SKAIPについてお話しいただき学びを深めていきたいと思います。

12:00-13:00 昼食休憩

13:00-16:30 シンポジウム

「今、学校におけるLD児支援を考える

~通常の学級において実践可能なLD児支援とは~」

【趣旨】特殊教育から特別支援教育に変わり、10年が経過した。発達障害のある児童生徒への対応も浸透してきている。その中で、LD児の支援はどうだろうか。通級指導教室においても、LD児の支援はうまくいっているのだろうか、通常の学級においてはどうだろうか。LD児への合理的配慮の内容については実践が積まれてきているが、そのことが多くの小中学校の通常の学級に生かされているのだろうか。

LD児の基礎的研究とアセスメント、支援の方向性は大阪医科大学LDセンターの奥村先生より講演いただく。シンポジウムでは、LD児支援を市全体で取り組まれている草津市の実践、通級指導教室の現状からLD児支援の在り方、巡回相談の立場で小学校・中学校の通常の学級におけるLD児支援の現状を報告いただき、今、学校で可能なLD児支援の在り方を検討していきたい。

司会 藤井茂樹 大阪体育大学教育学部

シンポジスト

太田 恵 草津市立渋川小学校通級指導教室 教諭

草津市におけるLD児支援の取組について

涌島 真理 栗東市立治田西小学校通級指導教室 教諭

通級指導教室におけるLD児支援の現状と課題

小西 喜朗 びわこ学院大学教育福祉学部

小学校への巡回相談からのLD児支援の現状

久郷 悟 県総合教育センター教育相談部門

中学校への巡回相談からのLD児支援の現状

指定討論 奥村智人先生 大阪医科大学LDセンター・LD学会理事

13:00-14:20 (@20×4)

14:20-14:35 休憩

14:35-15:55 討論

15:55-16:30 助言・まとめ

16:30 閉会行事

9月2日研修会駐車場

2017年08月23日

9月2日(土)竹田契一先生の研修会の申し込み頂いた方へ

<駐車場についてお知らせです>

チラシでは、「駐車場あり」とお知らせしましたが、打ち合わせの結果、他の利用者も多いので

駐車スペースは限られるとお聞きしました。

連絡が遅くなり申し訳ありませんが、車で来られた場合、近隣の有料駐車場を利用頂くことになる可能性が強いです。

<近隣の有料駐車場>

マックスバリューは、07:00-21:00 30分 300円。買い物をすると2時間までは無料。

市営駐車場は、ホテルの前琵琶湖側にあります。

1時間まで 210円/2時間まで 320円/3時間まで 430円以降30分ごとに210円。

無料駐車場がほとんどありませんので、できるだけ公共交通機関でお越しください。JR膳所駅、京阪膳所の各駅からは徒歩で徒歩10分くらいです。

*詳しくは「アヤハレークサイドホテル」で検索してください。

できるだけ公共交通機関でお越しください。

近隣の地図です。

クリックで大きくなります。

タグ :駐車場

9月2日S.E.N.Sの会滋賀支部会研修会のお知らせ

2017年07月23日

竹田契一先生の講演です。

S.E.N.S(特別支援教育士)以外の方も参加していただけます。

好評のため、残席約20となりました。

午後のシンポジウム

巡回相談の立場から 北脇三知也 顧問

学校の立場から 小学校は、西谷淳教頭先生、中学校は、野崎典子教頭先生

医療の立場から 宇野正章Dr.

を予定しております。

定員は80名です。

たくさんの方のご参加をお待ちしております。

障害者差別解消法と合理的配慮 S.E.N.Sレベル研修会

2016年09月12日

2016年 9月3日(土)

10:00~16:00

場所 ライズビィル都賀山

テーマ 「障害者差別解消法と合理的配慮」

関西学院大学 教育学部 教授 丹羽 登 先生

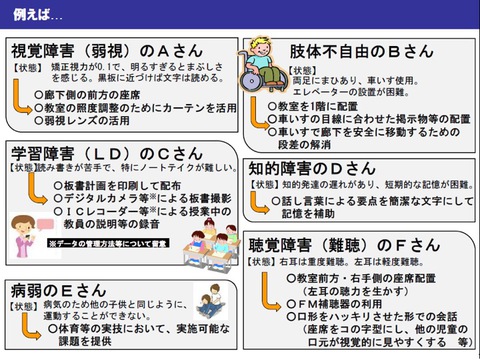

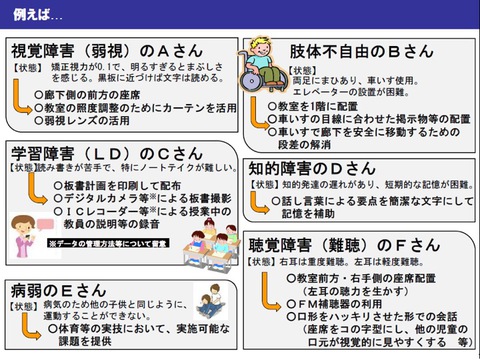

障害=発展する概念

機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用

インクルーシブ教育システム構築に向けて

ポイント

・合理的配慮と基礎的環境整備

・連続性のある多様な学びの場の構築

合理的配慮の義務付けの対象

・国の行政機関及び地方公共団体等については法的義務(公立学校も含む)

・民間事業者については、努力義務

・雇用分野では、事業主については「合理的配慮の提供」を法的義務

合理的配慮とは、

・個別に必要とされる理にかなった変更・調整

・過度の負担を科すものではない

右へスライドして下さい。隠れた部分が見えます。

小・中学校での合理的配慮の提供に当たって

・バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づいた環境整備

・多くの子どもが理解できるよう、指導内容方法を変更・調整する

・合理的配慮は、本人の意思の表明を必要とするが、必要とする支援が学校や教員から見て明確な場合は、保護者に必要とする配慮について説明し、その実施を本人・保護者が合意した場合も、意思の表明として捉える。

・本人の自己選択や意思の表明ができるようにするため、自己選択支援、意思決定支援を心がける

・合意した内容を個別の教育支援計画等に記載する。

多様な評価

・基本的には、評価の四観点に沿って、観点別学習評価

・指導時に合理的配慮の提供が求められる

・配慮した時には、公平な評価も求められる

・多様な評価について、子どもや保護者にも説明できるか

合理的配慮を検討する際の参考資料

・合理的配慮に関するデータベース(インクルDB)(国立特別支援教育総合研究所)

・障害者差別解消法に関する基本方針(閣議決定)

・対応指針(文部科学省)

・合理的配慮サーチ(内閣府)

・障害者差別解消法リーフレット

・センター試験の配慮事項

・特別支援学校の学習指導要領及び同解説

・教育支援資料

・各自治体が定める対応要領

・公立大学法人における教職員対応要領の雛形(国立大学協会) など

多くのことを学ぶ機会となりました。

丹羽先生ありがとうございました。

北脇顧問と御著書「学校現場とひびき合う そして、高め合う」サンライズ出版

10:00~16:00

場所 ライズビィル都賀山

テーマ 「障害者差別解消法と合理的配慮」

関西学院大学 教育学部 教授 丹羽 登 先生

障害=発展する概念

機能障害を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用

インクルーシブ教育システム構築に向けて

ポイント

・合理的配慮と基礎的環境整備

・連続性のある多様な学びの場の構築

合理的配慮の義務付けの対象

・国の行政機関及び地方公共団体等については法的義務(公立学校も含む)

・民間事業者については、努力義務

・雇用分野では、事業主については「合理的配慮の提供」を法的義務

合理的配慮とは、

・個別に必要とされる理にかなった変更・調整

・過度の負担を科すものではない

右へスライドして下さい。隠れた部分が見えます。

小・中学校での合理的配慮の提供に当たって

・バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づいた環境整備

・多くの子どもが理解できるよう、指導内容方法を変更・調整する

・合理的配慮は、本人の意思の表明を必要とするが、必要とする支援が学校や教員から見て明確な場合は、保護者に必要とする配慮について説明し、その実施を本人・保護者が合意した場合も、意思の表明として捉える。

・本人の自己選択や意思の表明ができるようにするため、自己選択支援、意思決定支援を心がける

・合意した内容を個別の教育支援計画等に記載する。

多様な評価

・基本的には、評価の四観点に沿って、観点別学習評価

・指導時に合理的配慮の提供が求められる

・配慮した時には、公平な評価も求められる

・多様な評価について、子どもや保護者にも説明できるか

合理的配慮を検討する際の参考資料

・合理的配慮に関するデータベース(インクルDB)(国立特別支援教育総合研究所)

・障害者差別解消法に関する基本方針(閣議決定)

・対応指針(文部科学省)

・合理的配慮サーチ(内閣府)

・障害者差別解消法リーフレット

・センター試験の配慮事項

・特別支援学校の学習指導要領及び同解説

・教育支援資料

・各自治体が定める対応要領

・公立大学法人における教職員対応要領の雛形(国立大学協会) など

多くのことを学ぶ機会となりました。

丹羽先生ありがとうございました。

北脇顧問と御著書「学校現場とひびき合う そして、高め合う」サンライズ出版

研修会「障害者差別解消法から合理的配慮を考える」のお知らせ

2016年07月31日

研修会名 S.E.N.Sの会滋賀支部会研修会(滋賀LD教育研究会研修会)

日 時 2016年9月3日(土) 10時00分~16時00分

会 場 ライズヴィル都賀山 (滋賀県守山市 浮気町300-24 ) 077-583-7181

費 用 LD研会員1500円,非会員3000円(当日入会可、年会費2000円)

主 催 S.E.N.Sの会滋賀支部会(滋賀LD教育研究会)

対 象 S.E.N.S資格をお持ちの方,S.E.N.S取得を目指している方,小中高等学校教員,保育士,

幼稚園教員,福祉,医療,行政関係者等

日程(敬称略)

09:30 受付

10:00 開会

10:10 講演 関西学院大学教育学部教授 丹羽 登 先生

「障害者差別解消法と合理的配慮」

12:00 昼食休憩

13:30 シンポジウム

司会 藤井茂樹 びわこ学院大学教育福祉学部教授

シンポジスト

岡田伊津子 守山市教育委員会学校教育課指導主事

西谷 淳 甲賀市立甲南中部小学校教頭

久郷 悟 滋賀県総合教育センター相談員

16:00 閉会

クリックすると大きくなります。↓

日 時 2016年9月3日(土) 10時00分~16時00分

会 場 ライズヴィル都賀山 (滋賀県守山市 浮気町300-24 ) 077-583-7181

費 用 LD研会員1500円,非会員3000円(当日入会可、年会費2000円)

主 催 S.E.N.Sの会滋賀支部会(滋賀LD教育研究会)

対 象 S.E.N.S資格をお持ちの方,S.E.N.S取得を目指している方,小中高等学校教員,保育士,

幼稚園教員,福祉,医療,行政関係者等

日程(敬称略)

09:30 受付

10:00 開会

10:10 講演 関西学院大学教育学部教授 丹羽 登 先生

「障害者差別解消法と合理的配慮」

12:00 昼食休憩

13:30 シンポジウム

司会 藤井茂樹 びわこ学院大学教育福祉学部教授

シンポジスト

岡田伊津子 守山市教育委員会学校教育課指導主事

西谷 淳 甲賀市立甲南中部小学校教頭

久郷 悟 滋賀県総合教育センター相談員

16:00 閉会

クリックすると大きくなります。↓

2016/01/23「読み書き障害と学力向上を考える」

2016年01月24日

本日は、SENS滋賀支部会研修会に多数の参加をいただき、ありがとうございました。滋賀県だけでなく、和歌山県から来てくださった先生方もおられ、約80名の参加をいただき、充実した時間を過ごせました。

午前中は、「読み書き障害と学力向上を考える」というテーマで、堺市日置荘小学校通級指導教室教諭の山田充先生からお話を聞きました。

〇子供の状態をつかむことが一番大事である。

〇論理的に原因を明らかにし、原因に対応する支援方法を考えていくということ。

〇特別支援は科学である。

というお話のスタートでした。読み書き障害の分類など理論的なことから、具体的な事例や教材の紹介まで、幅広い内容をたくさん教えていただけました。

午後は、「特別支援教育と学力向上は共存できるのか」というテーマでパネルディスカッションを行いました。

甲南中部小学校長 小西善朗先生による「読み書きの指導について」

守山市教育委員会事務局学校教育課 指導主事 岡田伊津子先生による「守山市における低学年読み書きチェックの取り組み」

お二方をパネラーに迎え、それぞれの取り組みをお話ししいただきました。

その後、山田充先生による指定討論をいただき、学力向上と特別支援教育との関係性について話が深まりました。フロアーからもたくさんのお話をいただき、交流ができました。

年に2回のSENSレベルの研修会は、特別支援教育に携わっている私たちの力量をあげ、意欲を高めるものになっていると思います。今後とも、ご協力をよろしくお願いします!

次回は、

2月20日土曜日は、13時より近江八幡のGネットにて、小中学生のソーシャルスキルを高めるチャレンジクラブをおこないます。

3月5日土曜日は、13時より藤井茂樹先生のお話を聞きながら、1年の実践を振り返りたいと考えています。

詳しくは、ホームページ・blogをご覧ください。

多数の参加をお待ちしております。

午前中は、「読み書き障害と学力向上を考える」というテーマで、堺市日置荘小学校通級指導教室教諭の山田充先生からお話を聞きました。

〇子供の状態をつかむことが一番大事である。

〇論理的に原因を明らかにし、原因に対応する支援方法を考えていくということ。

〇特別支援は科学である。

というお話のスタートでした。読み書き障害の分類など理論的なことから、具体的な事例や教材の紹介まで、幅広い内容をたくさん教えていただけました。

午後は、「特別支援教育と学力向上は共存できるのか」というテーマでパネルディスカッションを行いました。

甲南中部小学校長 小西善朗先生による「読み書きの指導について」

守山市教育委員会事務局学校教育課 指導主事 岡田伊津子先生による「守山市における低学年読み書きチェックの取り組み」

お二方をパネラーに迎え、それぞれの取り組みをお話ししいただきました。

その後、山田充先生による指定討論をいただき、学力向上と特別支援教育との関係性について話が深まりました。フロアーからもたくさんのお話をいただき、交流ができました。

年に2回のSENSレベルの研修会は、特別支援教育に携わっている私たちの力量をあげ、意欲を高めるものになっていると思います。今後とも、ご協力をよろしくお願いします!

次回は、

2月20日土曜日は、13時より近江八幡のGネットにて、小中学生のソーシャルスキルを高めるチャレンジクラブをおこないます。

3月5日土曜日は、13時より藤井茂樹先生のお話を聞きながら、1年の実践を振り返りたいと考えています。

詳しくは、ホームページ・blogをご覧ください。

多数の参加をお待ちしております。

2015/09/05S.E.N.Sレベルの研修会

2015年09月08日

「インクルーシブ教育と合理的配慮」

久郷会長より

成人期の生の姿が見えてくる。いろんな課題がある。エリート的に教科学習的に良い人が、大学や大学院を出て、社会に出ようとするとき、社会に入れない。数学とかの問題が提示されるとあると生き生きするが、仕事となると一歩進めない。学校ではどうだったのか。、考える。現場では、いろんな課題がある。母はうなっている。調べてみると通常と支援学級が教育課程上もうまく進んでいない。これから交流及び共同学習の話が出るが、その場限りのことをやっている。時間割を決めるとき、通常の学級が先に決まる。それに伴って、支援学級が後で変わる。時間割がコロコロ変わる学校もある。スペクトラムの子はしんどい。学校でしんどい思いをして家に帰るものだから、明日は学校に行きたくない、となる。通常学級では時間割が上手く組めない、と言っている。おかしいと言っていたのだが、管理職に聞くと支援学級から声が上がらない。時間割が変わる、支援学級に確認がいかない。そのまま時間割が動く。その時に支援学級が待ったと言わねばならない。おかしい、これは困る、と言わないといけない。通常学級に従っている感じがする。こどもが心理的に困っている。というお話。をお聞きしました。

藤井茂樹 氏(びわこ学院大学教育福祉部教授)「ユニバーサルデザインの授業と交流及び共同学習から考える」では、

ユニバーサルデザインの授業だけで全ての支援が終わると考えないで、その子のニーズに見合った個別の支援も必要である。校内で通級指導ができるようにするのも合理的配慮の一つである。ということやインクルーシブの教育を実現するためには、特別支援学級の生徒が通常学級の中で交流及び共同学習をできるようにする事が大切である。交流だけでなく、教科の内容や目的を純分考えた共同学習をすべきである。そのためには、特別支援学級の教育課程が大切であること。また、社会自立を見据えた生活単元学習をしっかりと据えることも重要ではないか。まだまだ滋賀県でもできていないことは、個別の教育支援計画を関係機関との連携の中で作成することである。担任が一人で作成するものではない。などのお話を聞きました。

クリックで大きくなります。↑ クリックで大きくなります。↑

西谷先生によるICTのご講演には会場からも「すごい、そんなこともできるのか」といった声が聞かれました。

パネルディスカッションでは、その子への個別の支援と周りの子の理解。それを育てるような子どもと教師の関係作りが大切ではないか。合理的配慮として、「連続性のある多様な学びの場」や「交流及び共同学習」を進めるための校内体制として、ケース会議を位置づける。学年の枠でなく、その子に関係する人というくくりでケース会議を行うことの大切さ。担任の無理解が二次障害につながらないように、担任への支えも大切である。その子が周りの人「と」うまく付き合う。周りの人「が」その人とうまく付き合う。相互の理解が必要であること。継続的な支援を可能にするために、福祉と教育の結びつきも大切になる。教育支援計画を充実するには、教育の現場の情報だけでなく、様々な支援の立場の人が、その人が小さいうちから見守れるようにできないものか。など、非常に現在の私たちの課題の指針となる内容でした。これらをヒントとして、各地域・現場でなんとか支援をつなげていきたいものです。

久郷会長より

成人期の生の姿が見えてくる。いろんな課題がある。エリート的に教科学習的に良い人が、大学や大学院を出て、社会に出ようとするとき、社会に入れない。数学とかの問題が提示されるとあると生き生きするが、仕事となると一歩進めない。学校ではどうだったのか。、考える。現場では、いろんな課題がある。母はうなっている。調べてみると通常と支援学級が教育課程上もうまく進んでいない。これから交流及び共同学習の話が出るが、その場限りのことをやっている。時間割を決めるとき、通常の学級が先に決まる。それに伴って、支援学級が後で変わる。時間割がコロコロ変わる学校もある。スペクトラムの子はしんどい。学校でしんどい思いをして家に帰るものだから、明日は学校に行きたくない、となる。通常学級では時間割が上手く組めない、と言っている。おかしいと言っていたのだが、管理職に聞くと支援学級から声が上がらない。時間割が変わる、支援学級に確認がいかない。そのまま時間割が動く。その時に支援学級が待ったと言わねばならない。おかしい、これは困る、と言わないといけない。通常学級に従っている感じがする。こどもが心理的に困っている。というお話。をお聞きしました。

藤井茂樹 氏(びわこ学院大学教育福祉部教授)「ユニバーサルデザインの授業と交流及び共同学習から考える」では、

ユニバーサルデザインの授業だけで全ての支援が終わると考えないで、その子のニーズに見合った個別の支援も必要である。校内で通級指導ができるようにするのも合理的配慮の一つである。ということやインクルーシブの教育を実現するためには、特別支援学級の生徒が通常学級の中で交流及び共同学習をできるようにする事が大切である。交流だけでなく、教科の内容や目的を純分考えた共同学習をすべきである。そのためには、特別支援学級の教育課程が大切であること。また、社会自立を見据えた生活単元学習をしっかりと据えることも重要ではないか。まだまだ滋賀県でもできていないことは、個別の教育支援計画を関係機関との連携の中で作成することである。担任が一人で作成するものではない。などのお話を聞きました。

クリックで大きくなります。↑ クリックで大きくなります。↑

西谷先生によるICTのご講演には会場からも「すごい、そんなこともできるのか」といった声が聞かれました。

パネルディスカッションでは、その子への個別の支援と周りの子の理解。それを育てるような子どもと教師の関係作りが大切ではないか。合理的配慮として、「連続性のある多様な学びの場」や「交流及び共同学習」を進めるための校内体制として、ケース会議を位置づける。学年の枠でなく、その子に関係する人というくくりでケース会議を行うことの大切さ。担任の無理解が二次障害につながらないように、担任への支えも大切である。その子が周りの人「と」うまく付き合う。周りの人「が」その人とうまく付き合う。相互の理解が必要であること。継続的な支援を可能にするために、福祉と教育の結びつきも大切になる。教育支援計画を充実するには、教育の現場の情報だけでなく、様々な支援の立場の人が、その人が小さいうちから見守れるようにできないものか。など、非常に現在の私たちの課題の指針となる内容でした。これらをヒントとして、各地域・現場でなんとか支援をつなげていきたいものです。

2016研修部(S.E.N.Sの会滋賀支部担当)

2015年07月22日

☆研修部(S.E.N.S滋賀支部担当)

○年2回(9月,1月)のSENSレベルの研修会の企画・運営

○更新ポイントの申請全般

○SENS会員の現状や課題を知る。

・滋賀県でSENSを持つ人に、アンケートを行い、現状や課題を集約する。

・滋賀LD教育研究会の案内などを送り、ネットワークを広げる。

※ S.E.N.S更新ポイント ※

〇滋賀LD教育研究会の活動に継続参加することで得られるポイント

・更新ポイントは、研修会や研究会で3回以上、子どもに関わる活動3回以上の合計6回以上参加を満たしたときに、申請ができる。

・SENSの更新ポイントについては、『申請のための確認書』に各自事業に参加確認印を集め、3月に申請する。

・各事業の参加時に、参加者名簿を記入してもらい、年度末に申請する。

〇SENSレベルの研修会に参加して、得られるポイント 年2回

4時間以上参加で2ポイントの研修証明書を発行する。ただし、滋賀LD教育研究会の子ども関係の活動(チャレンジクラブ・成人部・親子合宿)に年1回以上参加することが望ましい。

○年2回(9月,1月)のSENSレベルの研修会の企画・運営

○更新ポイントの申請全般

○SENS会員の現状や課題を知る。

・滋賀県でSENSを持つ人に、アンケートを行い、現状や課題を集約する。

・滋賀LD教育研究会の案内などを送り、ネットワークを広げる。

※ S.E.N.S更新ポイント ※

〇滋賀LD教育研究会の活動に継続参加することで得られるポイント

・更新ポイントは、研修会や研究会で3回以上、子どもに関わる活動3回以上の合計6回以上参加を満たしたときに、申請ができる。

・SENSの更新ポイントについては、『申請のための確認書』に各自事業に参加確認印を集め、3月に申請する。

・各事業の参加時に、参加者名簿を記入してもらい、年度末に申請する。

〇SENSレベルの研修会に参加して、得られるポイント 年2回

4時間以上参加で2ポイントの研修証明書を発行する。ただし、滋賀LD教育研究会の子ども関係の活動(チャレンジクラブ・成人部・親子合宿)に年1回以上参加することが望ましい。